- Une pluviométrie importante à l’origine de la crue

Le mois de mai 2016 a été le plus arrosé depuis 1960. Le cumul mensuel des pluies a été supérieur à la normale sur l’ensemble du bassin versant amont de la Seine, avec un rapport à la normale de 150 % à 180 % en amont des lacs-réservoirs, et supérieur à 200%, voire 300% sur les bassins intermédiaires.

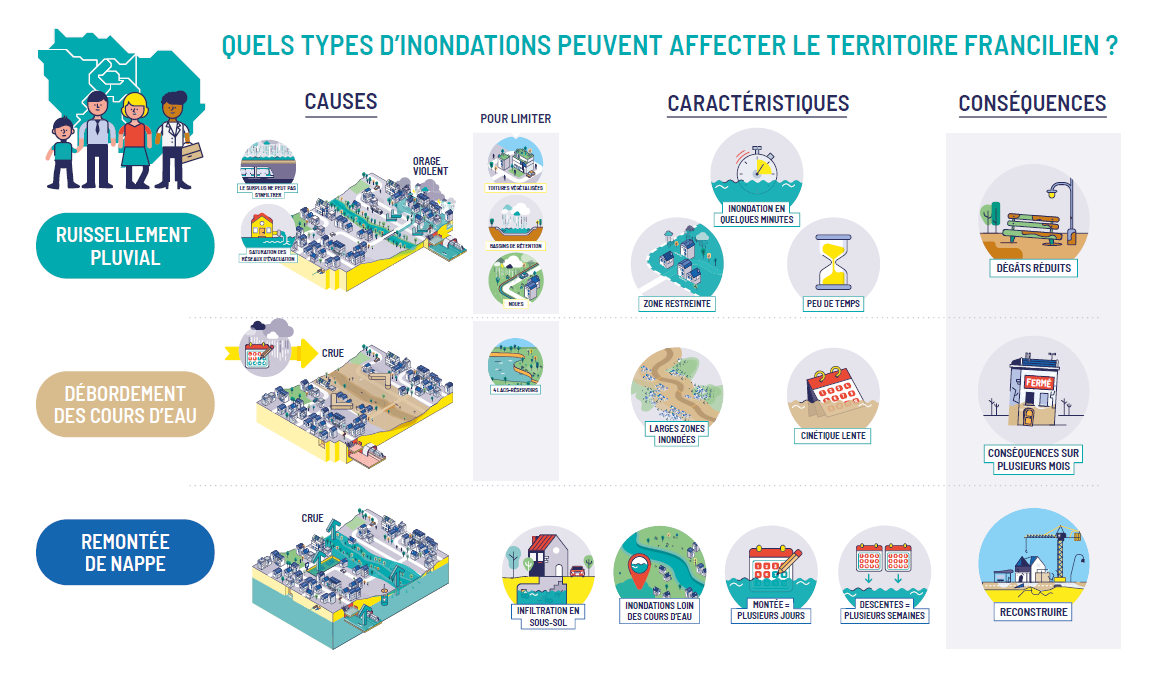

Fin mai, l’équivalent d’un mois de pluie est enregistré en 4 jours sur l’Yonne au niveau du lac-réservoir de Pannecière, dans le Morvan. Des pics de précipitations localisés à 200 litres/m2 en 48H sont même enregistrés sur le sud-est de l’Île-de-France. Or, les sols sont déjà saturés par un mois d’avril excédentaire. Cette saturation des sols associée à une pluviométrie importante entraîne un débordement des cours d’eau franciliens.

- Une action des lacs-réservoirs limitée par la localisation des pluies

Pour les 4 lacs-réservoirs de l’EPTB Seine Grands Lacs, la fin du printemps est une période d’exploitation charnière. Les lacs-réservoirs doivent être suffisamment remplis en vue de la période estivale, lorsque le niveau des cours d’eau est plus bas et que leur débit doit être soutenu. Le 30 mai 2016, le niveau de remplissage des lacs est conforme aux objectifs usuels de gestion. Ils sont remplis à environ 90% de leur capacité et disposent d’un volume de stockage libre de 80 millions de m3 environ.

La crue observée du 27 mai au 10 juin 2016 sur le bassin de la Seine a concerné essentiellement les affluents franciliens comme l’Ouanne et le Loing, et non pas les grands axes du bassin amont. Les pluies les plus importantes sont en effet tombées dans la zone aval des lacs-réservoirs et à ce titre, l’action de stockage des eaux par les lacs a été limitée.

Les lacs ont toutefois permis une diminution de 5 cm sur la pointe de crue à Paris, 6 cm à Corbeil-Essonnes et 3 cm à Gournay. Ils ont avant tout eu un effet bénéfique lors de la décrue, grâce à une diminution de 25 cm en moyenne, ce qui a permis un retour à la normale plus rapide.

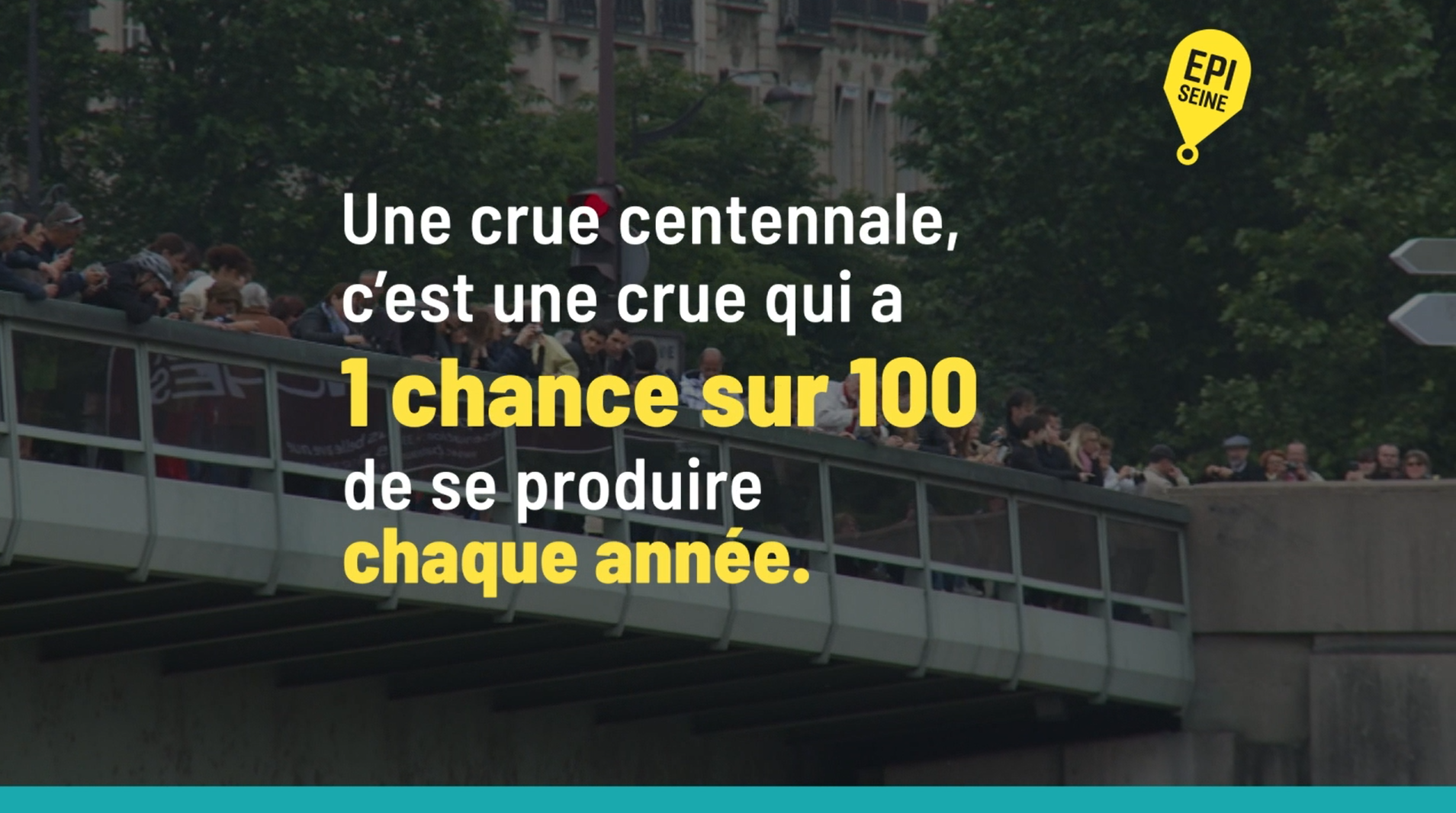

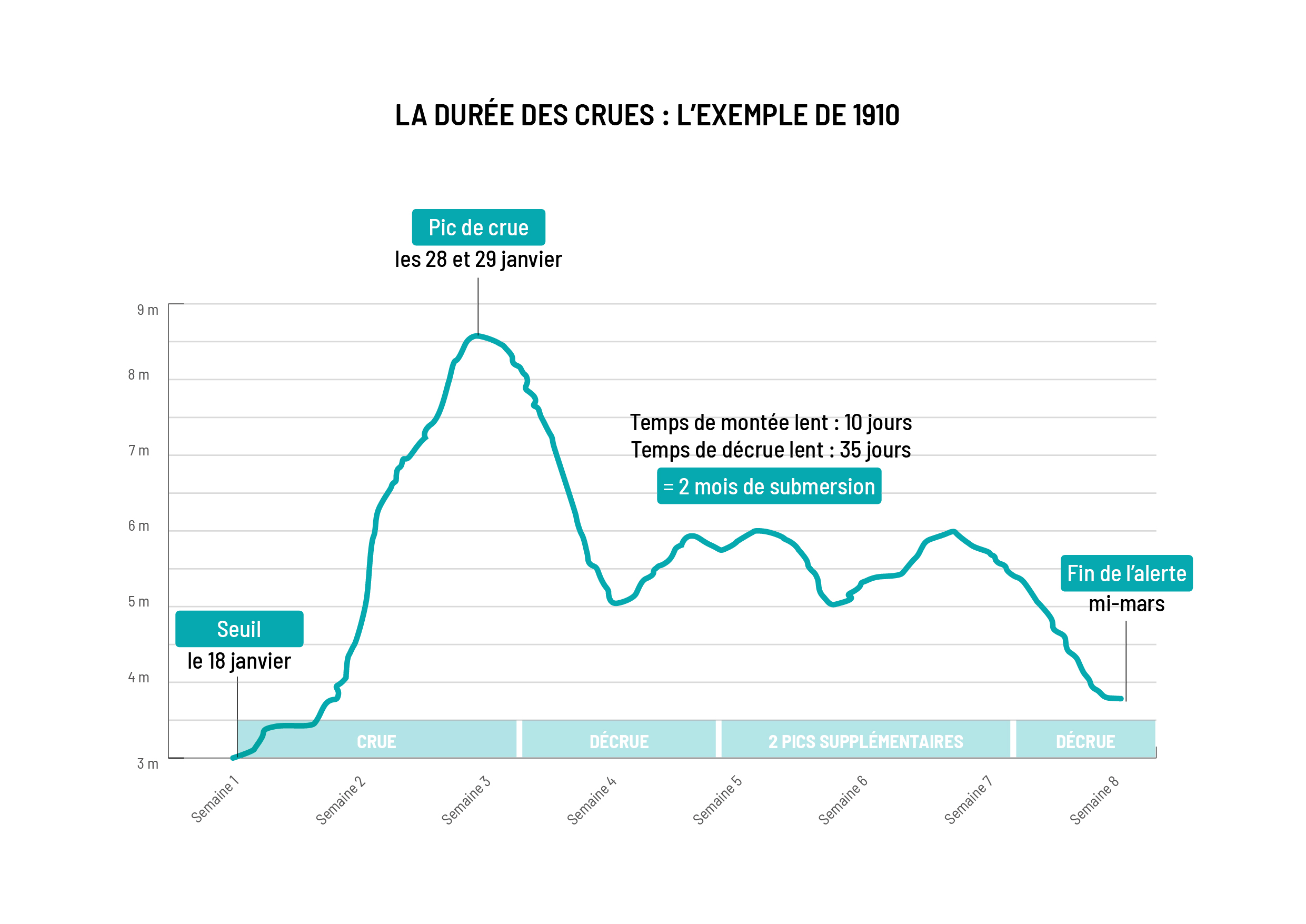

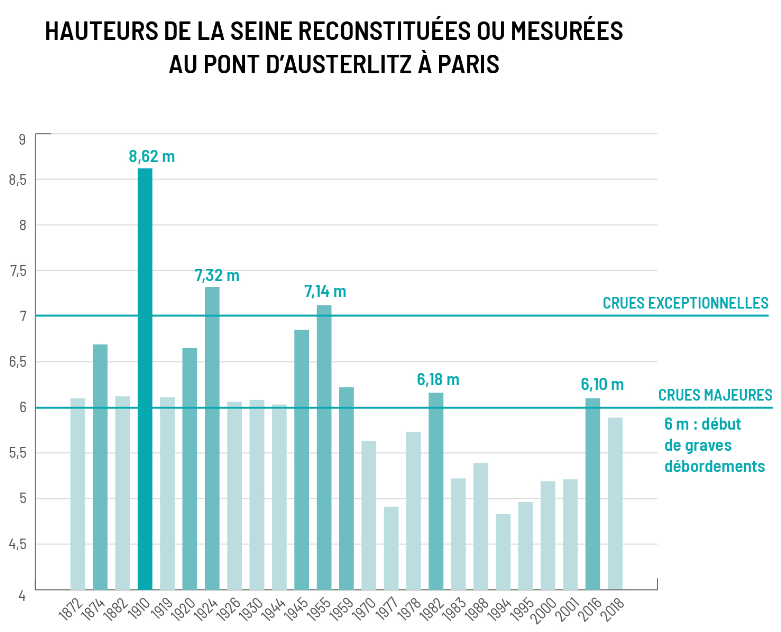

Sur la Seine, cette crue est rare pour la saison, mais elle n’a pas une ampleur exceptionnelle : elle atteint 6,10 m à Austerlitz à Paris, contre 8,62 m en 1910. Par contre, cette crue a bien été exceptionnelle sur le Loing, un affluent de la Seine. À Nemours par exemple, les niveaux atteints en 2016 (4,60 mètres) ont même été bien supérieurs à la crue centennale de janvier 1910 (4,25 mètres).

Les conséquences de l’inondation sont lourdes : 15 000 personnes évacuées, 1 milliard d’€ de dégâts pour les bassins Loire et Seine, 8 départements en situation de catastrophe naturelle sur les deux bassins et 20 000 foyers privés d’électricité (données de la DRIEE Île-de-France).

Secteurs touchés et dégâts constatés :

Crue 2016 à Paris

© L'équipe EPISEINE

Le caractère exceptionnel de la crue a provoqué des inondations majeures et jamais vues tout le long du cours d’eau et en particulier dans les agglomérations du secteur : Château-Renard, Montargis, Nemours….

Sur le canal de Briare, en amont de Montargis, sous l’apport du ruissellement, la digue du canal cède sur le bief de Montambert, provoquant la vidange du bief dans le Loing, sans que cet apport change néanmoins l’ampleur de l’événement (environ 0,2% de l’onde de crue).

Sur la Bezonde, affluent rive gauche du Loing à l’aval de Montargis, la crue est là aussi exceptionnelle.

- La Seine dans le secteur de Troyes :

La mise en place d’un by-pass entre la prise d’eau à Bar-sur-Seine et Troyes a permis de protéger un secteur habituellement sensible pour des débits de 85-90 m3/s. Aucun dommage n’a été constaté sur ce secteur, ni dans la traversée de Troyes. Plus en aval sur la Seine, le secteur entre Pont-sur-Seine et Bray-sur-Seine a été inondé sur une longue période, impactant fortement et sur plusieurs semaines les parcelles agricoles déjà ensemencées. La crue a touché principalement des exploitations agricoles et quelques routes secondaires. Ce secteur constitue une zone d’expansion naturelle des crues.

Aucun débordement touchant les habitations n’est à déplorer sur la Marne. Seules les communes de Seine-et-Marne (77) situées le long des Petit et Grand Morin ont connu des débordements dommageables associés à une montée rapide des niveaux de ces deux affluents de la Marne.

En Seine-et-Marne, la crue engendre de nombreux débordements sur des routes et des quartiers d’habitations, essentiellement sur les communes de Melun, Villeneuve-Saint-Georges et Corbeil-Essonnes.

À Paris, la crue entraîne la fermeture préventive du RER C et de quelques stations de métro proches de la Seine. Les systèmes d’endiguement entre Choisy-le-Roi et Gennevilliers, réalisés après la crue de 1924 en amont et en aval de Paris, ont joué leur rôle et minimisé les conséquences négatives.

Bien que rare, la crue de juin 2016 n’a pourtant rien d’exceptionnel au regard de l’histoire. Cet évènement a néanmoins permis de nous rappeler que :

- nous sommes bien plus vulnérables que par le passé,

- il est essentiel de continuer à nous préparer à la survenue d'une crue importante,

- il s'agit désormais de réapprendre à vivre AVEC les fleuves et rivières, et non plus contre eux ou à côté d’eux, comme nous l'avons fait ces dernières décennies...