Origine des PSBC

Les premières préoccupations visant une protection du patrimoine culturel vis-à-vis des catastrophes naturelles datent de la Convention de La Haye en 1954.

Depuis, plusieurs Arrêtés, Circulaires, Guides et Notes imposent aux gestionnaires d'établissements culturels d'organiser la protection de ces biens.

La note du 10 Juin 2016 de la Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture demande aux chefs d’établissements culturels et aux conservateurs des cathédrales de réaliser leur Plan de Sauvegarde des Biens Culturels et fournit des éléments méthodologiques pour la réalisation de ce document a vocation opérationnelle. Ce plan de sauvegarde constitue une priorité du Ministère de la Culture dans sa Directive Nationale d’Orientation 2016/2017.

Le plan pour sauver les collections

Face à une situation d'urgence, le PSBC a vocation à constituer l’outil opérationnel qui oriente et facilite les décisions prises par le chef d’établissement (ou son représentant) et le commandant des opérations de secours. Il permet de faire face aux premiers instants d’un évènement indésirable sur un établissement culturel.

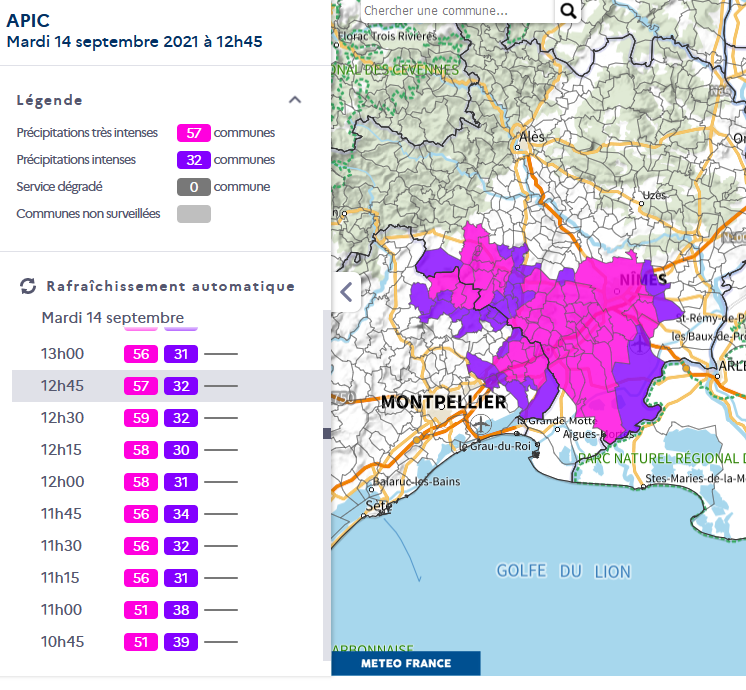

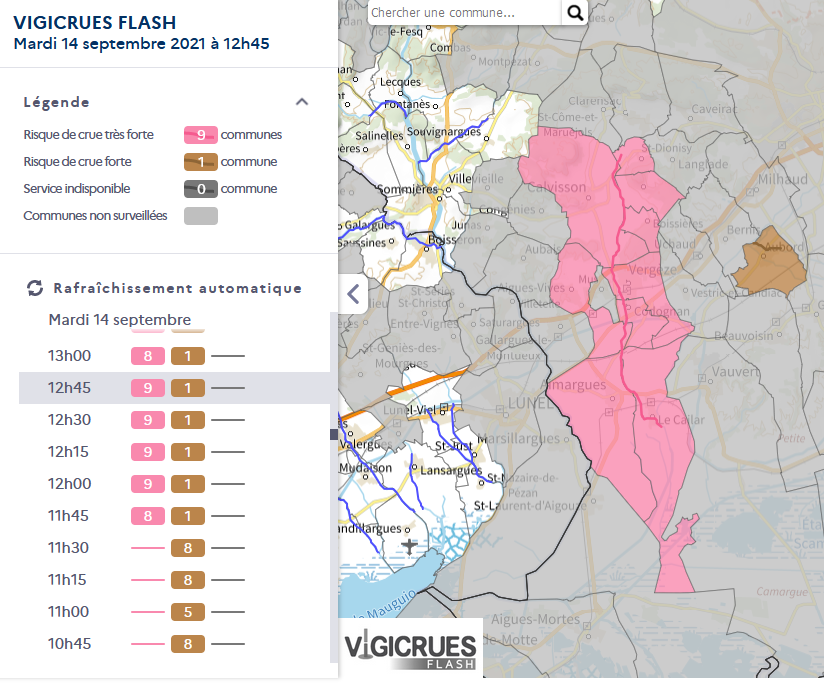

Le PSBC est essentiel pour préserver et protéger les biens culturels sur un site subissant une situation d’urgence présentant un risque grave pour les personnes, les biens et l’environnement. Les situations d’urgences les plus courantes sont les incendies, explosions, inondations, tempêtes, d’origines naturelles ou anthropiques ainsi que les risques industriels, nucléaires ou encore biologiques. Sans ce travail d’anticipation, le jour J face au sinistre vous serez démunis, et malheureusement vous ne pourrez certainement pas sauver comme vous l’auriez imaginé vos biens culturels.

D’autres appellations peuvent désigner ce plan : plan de sauvegarde des œuvres (PSO), plan d’urgence (PU), plan de protection contre les inondations (PPCI), etc.

L’objectif de ce plan est d'être préparé aux situations d’urgence en mettant en place, en amont d’un aléa, des mesures pouvant prévenir la perte ou l’altération de collections, mais aussi concevoir et formaliser le mode opératoire pour réagir en cas de sinistre. Dans ce cas, chacune des actions à mener, les rôles et responsabilités des différents intervenants, y sont précisément décrits.

Un plan propre à chaque site

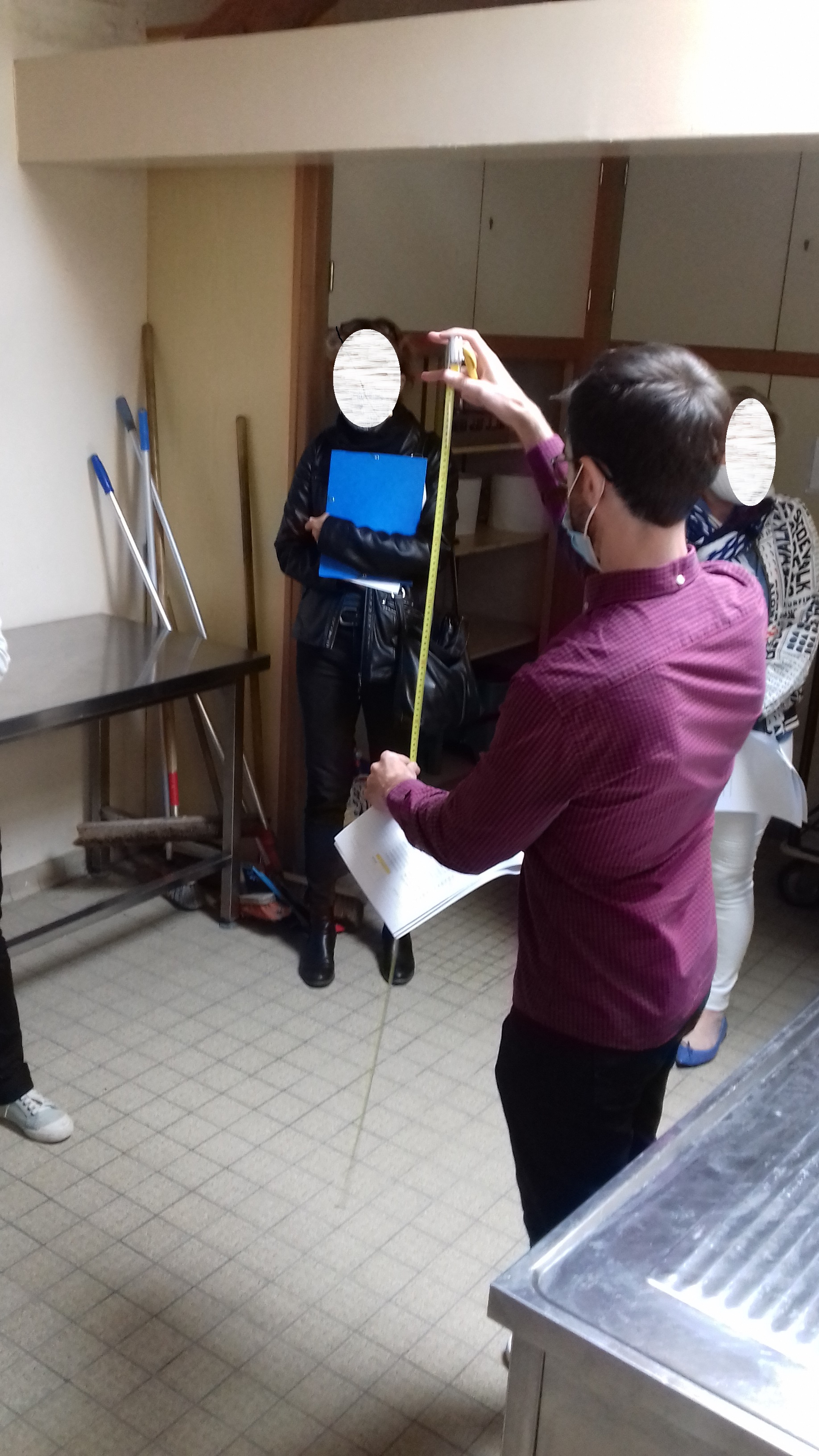

L'organisation prévue doit être adaptée pour chaque site en fonction de sa vulnérabilité propre face aux différents aléas considérés, des typologies et sensibilités des biens culturels conservés, des moyens matériels et humains disponibles, des contraintes d’accès et du bâtiment.

Un document qui doit vivre

Ce document doit être considéré comme un outil vivant à vocation opérationnelle. De ce fait, il demeure essentiel de l’actualiser régulièrement, notamment en fonction de l’évolution du volume des biens culturels exposés et conservés par l’établissement et des changements au sein des équipes. Il doit aussi être testé au travers d’exercices sur table et sur le terrain. Enfin, les agents intervenants lors de sa mise en œuvre doivent être formés et sensibilisés aux missions à réaliser.

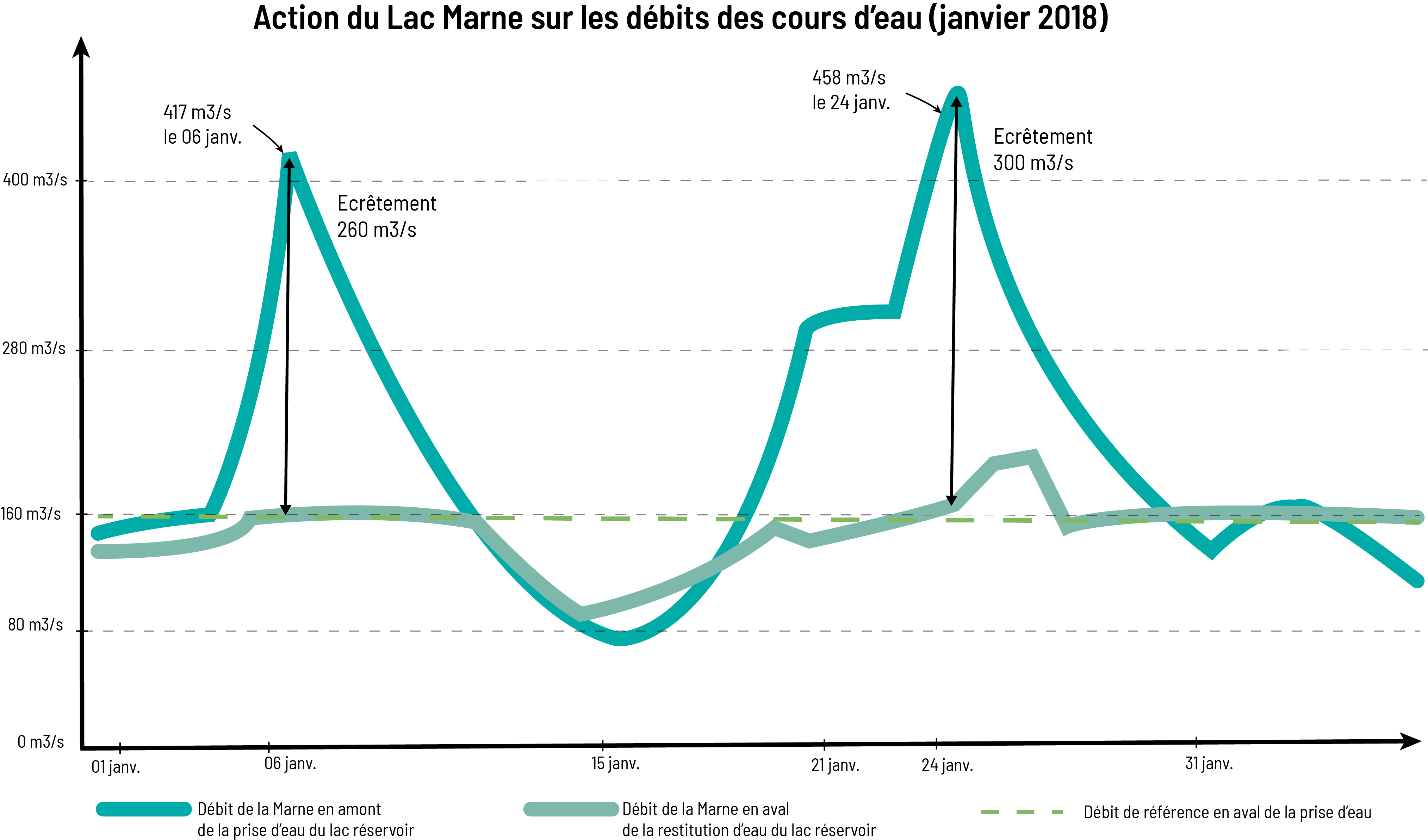

Le risque zéro n’existant pas, même avec un plan de sauvegarde, il convient donc de faire le nécessaire et de mettre toutes les chances de son côté afin de limiter les impacts d’une situation d’urgence sur son Établissement. Les actions de prévention sont un préalable indispensable à la réalisation de son plan de sauvegarde que ce soit pour des risques immédiats tel que l’incendie ou des risques à effet différés comme la crue à cinétique lente (Seine).