Une année riche en interventions auprès des scolaires et particuliers

L'année 2023 a été jalonnée de nombreuses actions de sensibilisation auprès du public scolaire. De la découverte de notre Sandbox, en passant par des quiz interactifs et notre jeu "A votre sac, prêt, partez !", de nombreux enfants ont découvert les bases du risque inondation et appris des gestes simples pour s'y préparer sereinement.

Récid'Eau de l'Armançon, stand EPISEINE, mai 2023

Ces interventions se sont faites sur l'ensemble du bassin amont de la Seine, de la Côte d’Or en passant par Montargis et la région francilienne :

- Mars : stand EPISEINE à l’occasion de la 12ème édition des Journées du développement durable, organisée par l’EPAGE du bassin du Loing à Montargis. 720 élèves de la maternelle au lycée sensibilisés.

- Mai : participation à la 3ème édition des « Récid’Eau » de l’Armançon, 800 élèves du CP au BTS ont bénéficié des actions de sensibilisation proposées par EPISEINE

- Octobre :

- 200 scolaires et particuliers sont venus se renseigner sur le stand EPISEINE lors de la coupe du monde de slalom au stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne

- Environ 70 particuliers dont de nombreux enfants sensibilisés dans le cadre de PLOUF 94, organisé par la ville d’Alfortville et la Croix-Rouge française.

Au total, 1800 enfants et particuliers ont bénéficié de ces actions de sensibilisation au risque inondation.

Coupe du monde de slalom, stand EPISEINE, octobre 2023

Si vous êtes intéressé par nos outils de sensibilisation du public scolaire au risque d'inondation, nous vous invitons à les consulter dans le catalogue de nos outils, ou à nous contacter pour toute demande d'information.

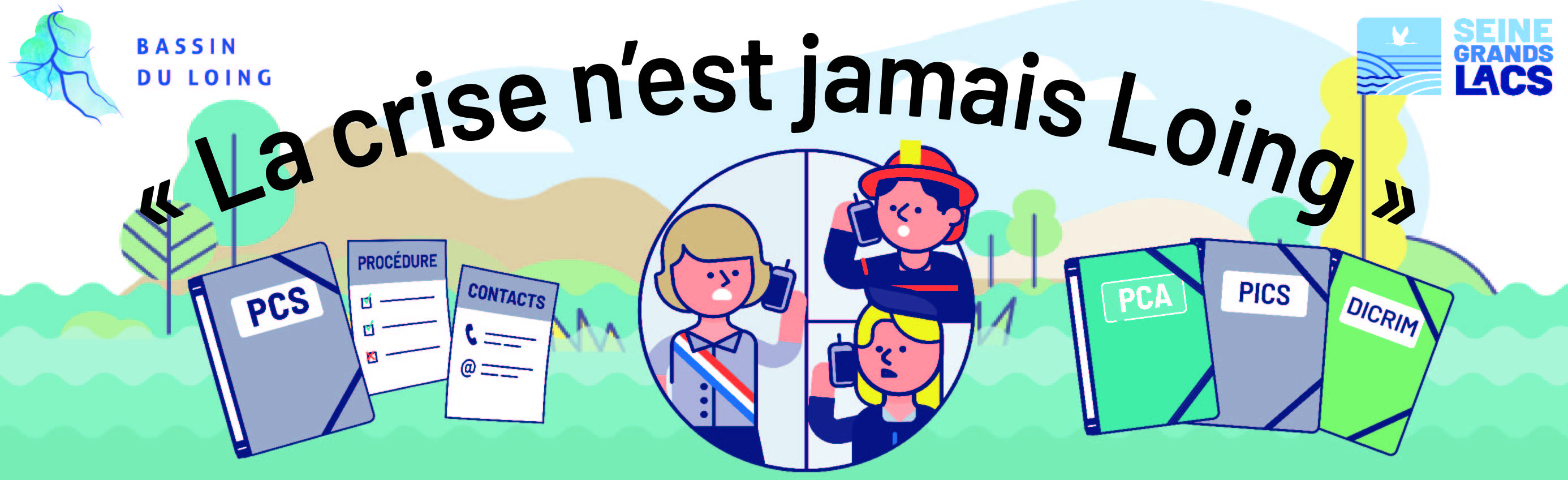

Des outils supplémentaires pour les collectivités

L’information et l’implication des citoyens dans la prévention des risques majeurs doit constituer l’une des priorités pour l’ensemble des communes du territoire, et ce indépendamment des risques auxquels elles sont exposées. C'est pourquoi l'équipe EPISEINE a produit des guides et de la documentation afin de permettre aux collectivités de réaliser leur plan communal de sauvegarde (PCS), et plan intercommunal de sauvegarde (PICS).

En complément, une trame de DICRIM (document d'information communal sur les risques majeurs) est désormais à disposition des collectivités, sur demande. Afin de faciliter le travail des communes ayant à mettre en œuvre ce type de document, EPISEINE a souhaité proposer un modèle modifiable facilement. L’objectif est double :

- Mettre à disposition un modèle complet, avec des risques et des conduites à tenir adaptés au bassin de la Seine ;

- Proposer une mise en page élégante, facilement modifiable, afin d’assurer sa plus large diffusion.

Le modèle ainsi proposé est complètement modifiable avec un logiciel de traitement de texte. Il se structure de la façon suivante :

- Le DICRIM ? Qu’est-ce que c’est ?

- L’alerte

- Kit d’urgence

- Inondations

- Mouvements de terrain

- Risques industriels

- Risques climatiques

- Tempête

- Risques sanitaires

Trame de DICRIM - EPISEINE

N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse episeine@seinegrandslacs.fr pour obtenir le fichier en version modifiable. Retrouvez toute notre documentation sur la gestion de crise et la préparation des collectivités dans notre dossier dédié : https://episeine.fr/dossiers

Plus de formés grâce aux parcours de formation EPISEINE

EPISEINE propose gratuitement des formations, en format distanciel et présentiel. Cette année 2023, 320 agents publics, élus et membres d'association en ont bénéficié au cours de formations variées : sensibilisation du grand public, préparation à la gestion de crise, planification de la continuité d'activité, diagnostic de la vulnérabilité bâtimentaire, etc. Plus de 200 personnes se sont également formées au risque inondation sur l'e-formation EPISEINE.

Parmi ce programme de formations, sont compris 2 formations destinées aux « sensibilisateurs » : agents de collectivités, membres d’associations, professeurs et particuliers amenés à intervenir auprès de la population pour lui apprendre à se préparer aux inondations :

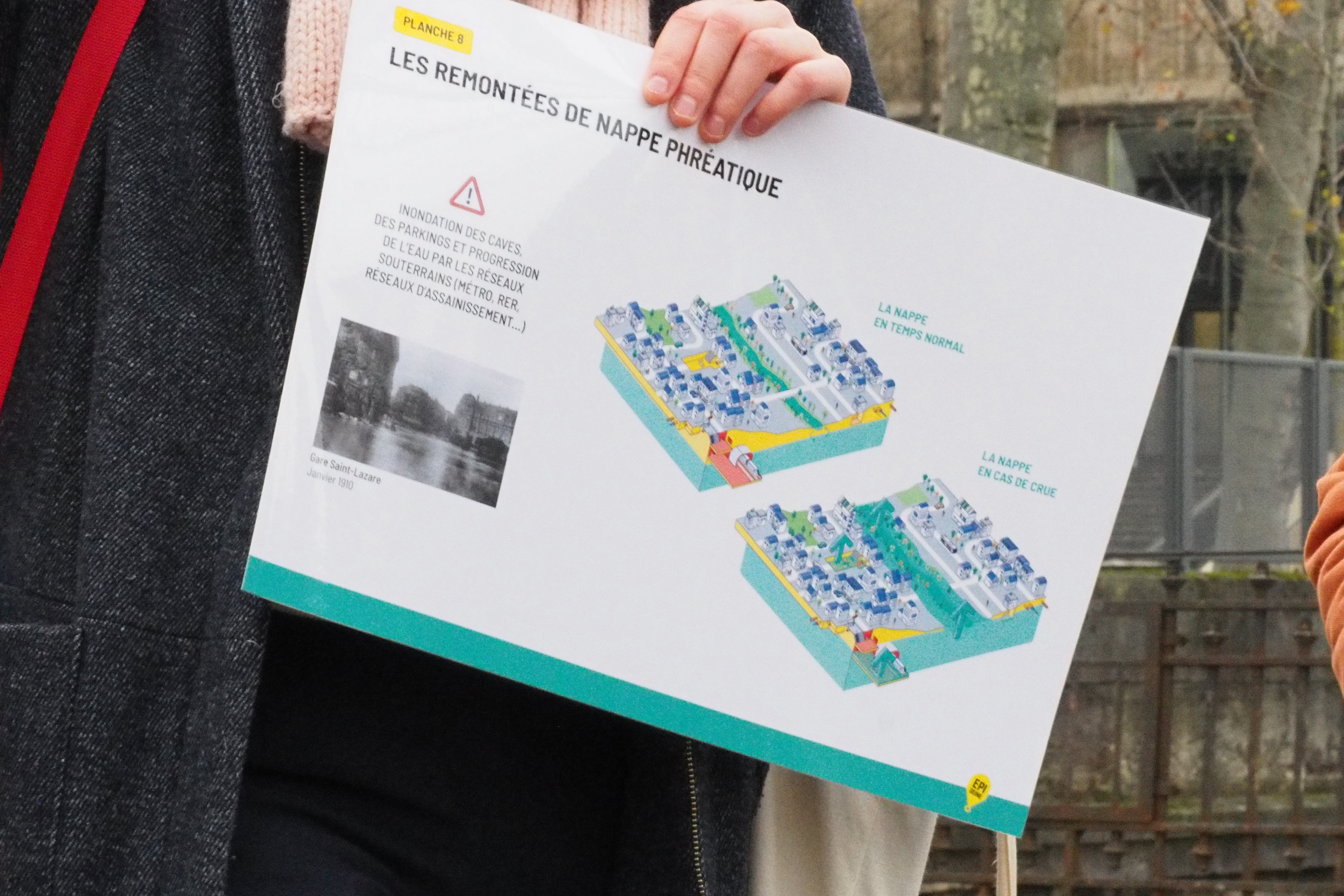

- La formation « apprendre à animer une balade sur les inondations » : enseigne la méthodologie pour créer et animer une balade sur les inondations adaptée au territoire et au public ciblés.

- La formation « apprendre à animer l’escape game « Mission 2072 » : donne la possibilité d’animer un escape game sur les inondations et de le réutiliser comme outil de sensibilisation auprès du public.

Formation apprendre à animer une balade sur les inondations, janvier 2023

Retrouvez ici notre catalogue de formations.

Une communauté qui poursuit sa croissance

En 2023, la barre des 220 000 visites sur Episeine.fr a été franchie. À cela s’ajoute les nombreux abonnés aux réseaux sociaux Episeine (Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn). Cette année, ce sont 400 abonnés supplémentaires qui ont suivi l’actualité du risque inondation pour la région francilienne.

Merci à vous pour votre soutien et votre intérêt pour la prévention du risque inondation en Île-de-France. Toute l'équipe EPISEINE vous souhaite une excellente année.