crue d'hiver

crue d'hiver COURS D'EAU

COURS D'EAU

INDICE DE GRAVITÉ

INDICE DE GRAVITÉ

1 malchance sur 100 de se produire chaque année

Décembre 1880 – Janvier 1881

Crues modérées mais étendues à tout le bassin de la Seine.

Cours d’eau : Yonne, Marne et affluents, Seine

Villes : Pommeuse, Coulommiers, Clamecy, Paris.

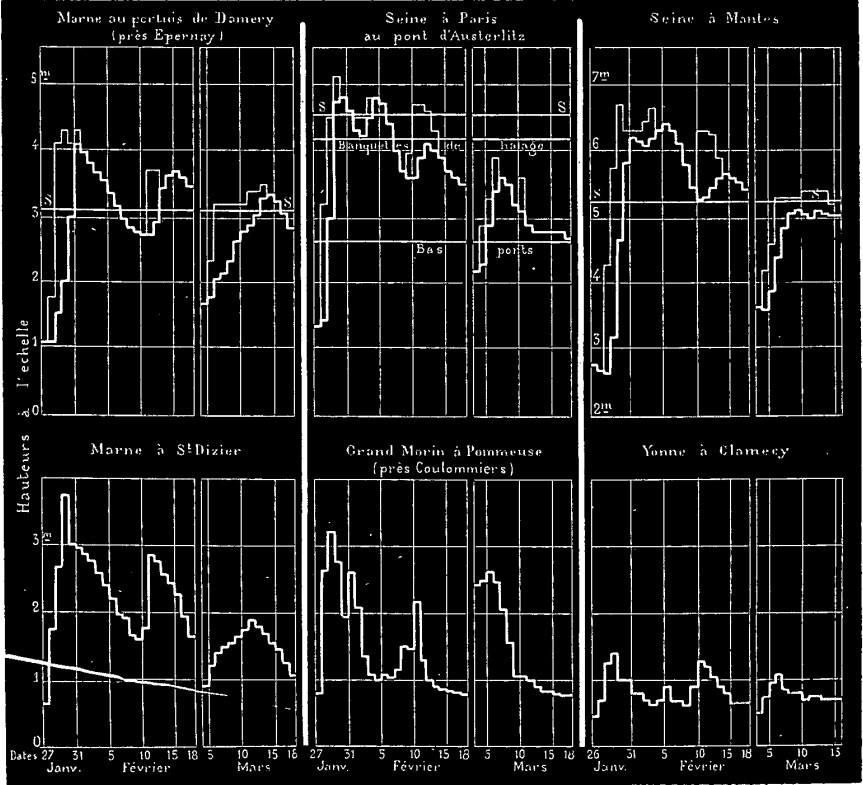

Météorologie et hydrologie

Les derniers mois de 1880 sont très pluvieux, à l’origine d’inondations importantes dans le nord de la France durant l’hiver 1880-1881. Sur le bassin de la Seine les crues se multiplient dès le mois de novembre. La Marne connait plusieurs pics entre novembre 1880 et mars 1881. On relève à la station de Damery 3,79 m le 1er novembre, 4,21 m le 29 décembre, 4,07 m le 1er février, 3,68 m le 15 février, 3,34 m le 14 mars pour les principales. « En deux jours, du 27 au 29, la montée du Grand-Morin, à Pommeuse, atteignait 2m.40 à la cote 3 m.20, supérieure de 30cm aux crues de 1872 et 1876. Ce niveau exceptionnel [est] supérieur aux plus grandes crues observées depuis 1853… » (A. de Préaudeau).

Sur l’Yonne la principale crue a lieu fin décembre 1880.

Sur la Seine à Paris (échelle du pont d’Austerlitz), les trois principaux pics sont enregistrés le 03 janvier (5 m), le 30 janvier (4,80 m) et le 05 février (4,80 m).

La seconde crue de la Seine (30 janvier) est atypique. Son origine hydrométéorologique est bien documentée. Elle fait suite à une période de neiges abondantes entre le 17 et le 21 janvier, suivie d’un redoux et de pluies entre le 26 et le 29 janvier, et d’un nouvel épisode de chute de neige et de froid intense entre le 21 et le 26 février. La Seine entre en crue à partir du 28 janvier. La montée des eaux est rapide à Paris : + 1,90 m en 24 heures. Cette hausse est principalement causée par les rivières du plateau de la Brie, et non par les affluents habituels.

« Ce sont les rivières les plus proches de Paris, celles de la Brie, qui par leurs crues tout à fait inusitées ont eu la plus grande part dans la production du maximum. Il en est résulté une très grande rapidité dans la crue de la Seine ; on a même constaté à Paris, à six jours d’intervalle, deux maxima successifs sensiblement égaux, le premier qui a suivi de quarante-huit heures environ le dégel dans la Brie, le second dû aux eaux supérieures des bassins de la Marne et de la haute Seine… Le 27 janvier, le réchauffement de l’atmosphère a fait fondre presque instantanément une épaisseur de neige d’environ 0m.30, tombée les jours précédents ; à ce moment, la terre, non encore dégelée, était incapable d’absorber une seule goutte d’eau : quoique la pluie tombée dans la nuit du 27 au 28 janvier ait été de 14 mm seulement, elle a suffit pour produire sur le Grand-Morin la plus grande crue que l’on ait constatée depuis 1853. M. l’ingénieur Thanneur estime qu’à Coulommiers le débit de cette petite rivière a été de 400 mc par seconde : en 1853, il n’avait été que de 340 mc par seconde. Il en est résulté des submersions importantes. Dans la vallée de l’Orge, des phénomènes analogues ont été observés. L’Yonne supérieure entrait en crue au même moment que les rivières de la Brie : elle atteignait son maximum à Clamecy le 29 janvier, le même jour que le Grand-Morin à Coulommiers. » (G. Lemoine, Sur les crues de la Seine pendant l’hiver de 1881, 1881).

Le troisième pic de crue de la Seine relevé à Paris le 05 février est plus classique, produit des maxima de l’Yonne et de la Marne.

Conséquences

Les dégâts sont modérés mais étendus. En basse vallée de l’Yonne, les eaux se situent à 3 m au dessus de l’étiage, et recouvrent terrains agricoles, chemins de halage et ouvrages d’art. Les berges et barrages, déjà endommagés par la crue de débâcle de l’hiver précédent, subissent de nouveaux dommages. La Seine dégrade également ses berges, perrés et chemins de halage dans les départements de l’Aube et de Seine-et-Marne. En aval de l’écluse de la Monnaie, l’ensablement du lit est considérable. Les ports de Paris sont également envasés, certains quais dégradés.

Sources

- G. Lemoine, Sur les crues de la Seine pendant l’hiver de 1881, 1881.

- A. de Préaudeau, Résumé des observations centralisées par le service hydrométrique du bassin de la Seine pendant l’année 1880, Ponts & Chaussées, service hydrométrique du bassin de la Seine, 1882.

- A. de Préaudeau, Résumé des observations centralisées par le service hydrométrique du bassin de la Seine pendant l’année 1881, Ponts & Chaussées, service hydrométrique du bassin de la Seine, 1883.

- E. Allard, Note sur la prévision des crues, 1888.

- Dégâts causés par la crue des 29, 30 et 31 décembre 1880. Rapports du service des Ponts & Chaussées, 1881 (AN).